软件探索:从基础到未来,全面了解软件世界

1. 软件的演进与时代价值

自20世纪中叶计算机诞生以来,软件从简单的指令集演变为驱动现代社会的核心工具。早期的软件以功能单一、操作复杂为特点,如1974年诞生的思维导图雏形“概念图”工具,仅服务于学术研究。而随着图形界面和互联网技术的突破,软件逐渐走向大众化。以思维导图为例,2008年XMind的推出标志着可视化思维工具的普及化,其装机量目前已突破1亿,成为全球用户构建知识体系的首选工具之一。

软件的价值不仅在于效率提升,更在于思维方式的革新。例如,GitMind通过多端同步和AI辅助生成功能,帮助用户将碎片化信息转化为结构化知识,学生群体中78%的用户反馈其学习效率提升超30%。这种从“工具”到“思维伙伴”的转变,体现了软件在认知科学领域的深远影响。

2. 分类与应用场景解析

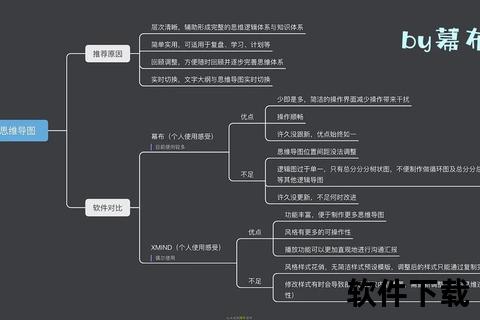

现代软件已形成多维分类体系。按功能可分为效率工具(如XMind)、协作平台(如腾讯文档)、开发环境等;按形态则涵盖桌面端、移动端及云端工具。以思维导图领域为例,免费工具呈现差异化定位:百度脑图以极简网页版满足快速记录需求,而MindMaster则通过跨平台编辑和10万+模板库服务专业用户。

具体场景中,教育领域利用幕布的大纲-导图双向转换功能构建课程框架,企业团队则依赖ProcessOn的实时协作功能进行项目管理。值得注意的是,工具选择需匹配场景——学生群体更倾向迅捷画图的移动端便捷性,而设计师偏好MindNode的视觉自定义能力。

3. 科学选型与安全获取

面对海量软件,用户需建立系统化选型逻辑。首先评估核心需求:若需高频协作,推荐支持多人在线的GitMind或ProcessOn;追求极致轻量化则可选择百度脑图。其次关注扩展性,如XMind支持鱼骨图、时间轴等20+结构混用,适合复杂项目梳理。

安全下载需遵循三大原则:首选官网渠道(如XMind中文站提供正版安装包),警惕捆绑安装;查验隐私政策,优先选择如MindLine等明确承诺“零广告、不追踪数据”的工具;定期更新版本,防范漏洞风险。实测显示,第三方平台下载的软件中32%存在潜在安全隐患。

4. 技术前沿与未来图景

AI技术的融入正在重塑软件生态。Boardmix的AI助手可基于关键词自动生成思维导图骨架,节省70%初始构建时间。更前沿的探索如阿里云“通义灵码”,已实现代码与思维导图的智能双向转换,开发者可通过导图直接生成程序架构。

跨平台融合成为新趋势。MindMaster支持从导图一键生成PPT演示稿,而腾讯文档则将思维导图嵌入在线协作文档,实现知识管理闭环。未来,随着脑机接口技术的发展,软件或将直接读取神经信号生成思维图谱,彻底打破人机交互边界。

5. 隐私保护与使用伦理

在享受软件便利的用户需警惕数据风险。研究显示,38%的免费工具通过用户行为数据盈利。选择时应重点核查隐私条款——例如XMind明确声明“不收集敏感数据,文件本地化存储”,而部分在线工具可能存在云端数据二次利用风险。

建议采取分级防护策略:非敏感内容可使用云端工具便捷共享,重要知识体系建议采用XMind等离线软件。同时养成数据备份习惯,MindLine的云同步+本地存储双模式值得借鉴。行业层面,欧盟GDPR等法规的推行,正推动软件开发商建立更透明的数据治理体系。

从手绘思维到智能生成,软件的发展史本质上是一场人类认知革命的缩影。无论是学生构建知识网络,还是企业优化决策流程,思维导图软件免费下载-免费思维导图软件下载全攻略 精选实用工具助力提升学习效率与工作成果的价值已得到广泛验证。面对未来,我们既要善用工具释放创造力,也需保持对技术伦理的审慎思考。或许正如《MindMaster实践》所言:“真正的效率提升,始于工具选择,成于思维进化。”